- 下記の記事は2019年10月25日に「PC Watch」に掲載されたものです。

~製造工程からも見えてきたEIZOディスプレイが高品位な理由

|

EIZOから、クリエイター向けディスプレイ「ColorEdge」シリーズ新モデルとなる「ColorEdge CS2740」が登場した。ColorEdgeシリーズは、プロをターゲットとした「CGシリーズ」と、プロだけでなくハイアマチュアもターゲットとする「CSシリーズ」をラインアップするが、今回登場したのは型番からもわかるようにCSシリーズの新モデルとなる。 CS2740では、CSシリーズとして初となる4K(3,840×2,160ドット)表示対応の27型パネルを採用。もちろん、ハードウェアキャリブレーションに対応するとともに、Adobe RGBカバー率99%の広色域表示に対応するなど、ColorEdgeシリーズとしての魅力をしっかり受け継いでいる。 そのうえで、税別直販価格が20万円を切る181,000円と、憧れのColorEdgeシリーズの製品としては、手の届きやすい価格を実現している点も大きな特徴となっている。 |

EIZOのColorEdgeシリーズ最新モデル「ColorEdge CS2740」 |

今回、このCS2740をいち早く試す機会を得たので、その魅力をチェックする。あわせて、石川県白山市のEIZO・本社工場を見学してきたので、高画質を追求するうえでのEIZOの製品作りのこだわりなども紹介したい。

4K表示対応の27型IPSパネルを採用

| CS2740が採用している液晶パネルは、冒頭でも紹介しているように、4K(3,840×2,160ドット)表示に対応する27型パネルとなる。27型4K液晶の採用は、ColorEdgeシリーズとして初となる。画素密度は164ppiに達しており、高精細な表示が可能となっている。 |

4K表示対応の27型IPSパネルを採用。表面はノングレア処理で、 外光の映り込みはほとんど気にならない |

パネルの種類はIPSで、表面はノングレア処理となっている。視野角は上下左右ともに178度と広く、大きく視点を移動させても色合いや明るさの変化は全くといっていいほど感じない。

輝度は最大350cd/平方m、コントラスト比は1,000:1、応答速度は10ms(GTG)。表示色域はCSシリーズらしくAdobe RGBカバー率99%という広色域を実現している。

EIZO製品の品質が高いのは多くのユーザーが知るところだが、同社では、工場で全製品1台ずつRGB各色0~255階調を1段階ずつ変更して色の検査を行なっている。そのうえで、理想のガンマ値が得られるように、もっとも適した値を16bit LUT(ルックアップテーブル)を使って選択し、256段階で再割り当てを行なっているのだ。これによって、個体差が少なく、滑らかな階調表現を実現している。

ちなみに16bitとさらっと言ったが、これは色数にすると約278兆色という途方もない数になる。このなかから、10bit、すなわち約10億7千万色に割り当てて表示を行なっているのだ。このLUTの広さ、そして10bitへの変換の部分にこそ、EIZOのノウハウが詰まっており、その高画質を実現する重要な要素の1つなのだ。

本体サイズは638×265×404.1~559.1mm(幅×奥行き×高さ)となっている。近年主流の狭額縁仕様ではないものの、27型ディスプレイとして、標準的なサイズと言える。

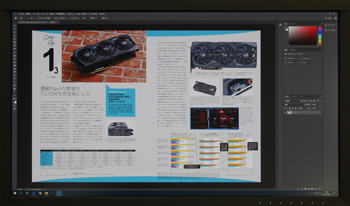

| ディスプレイサイズが27型であれば、A4はもちろん、A4見開き、つまりA3を実サイズで余裕を持って表示できる。実際にDOS/V POWER REPORT誌の見開き原稿をPhotoshopで開いてみたが、実サイズで表示してもツール類を問題なく表示できるだけのスペースが確保できている。 |

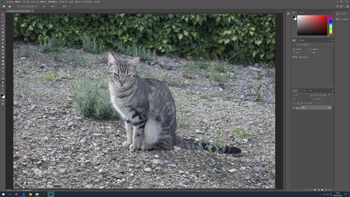

A4見開き、すなわちA3サイズを実サイズで表示しても まだ余裕があるため、作業効率を大きく高められる |

写真編集を行なう場合、4K解像度により、写真を1枚1枚拡大せずとも細部のピントの合い具合を確認でき、OKカットの選別で時間を短縮できる。また、ドットバイドットでも4Kなら、かなりの広範囲が表示できるため、縮小して全体像を確認して、また拡大して細部を修正といった手間が減らせるので、作業効率を高められることになる。

写真だけでなく映像編集用途でも4Kの高解像度表示が作業効率を高めてくれる。そのうえで大きすぎず、デスクに設置しやすいという点も含めて、27型4Kディスプレイは、クリエイターにとってかなり理想的な仕様と言える。

ColorEdgeシリーズらしい充実の仕様

外観デザインは、従来のColorEdgeシリーズとほぼ同等だ。

左側面 |

背面 |

右側面 |

スタンドは、可動範囲が広く使いやすい、高機能なものを採用。155mmの範囲での高さ調節、下5度、上35度の範囲でのチルト角度調節、左右172度/合計344度の範囲での水平角度を調節できるスイベル機構、また右に90度ディスプレイを回転できるピボット機構を備えている。100×100mmのVESAマウントにも対応しているが、この高機能スタンドがあれば、利用環境に合わせて常に最適な位置を調節して利用できるだろう。

|

高さ調節は155mの範囲で行なえる |

|

チルト角度調節は、下は5度、上は35度の範囲で行える |

右90度にパネルを回転するピボット機構も備えている |

スタンド底面には左右それぞれ172度、 合計344度の範囲で回転するスイーベル機構を備える |

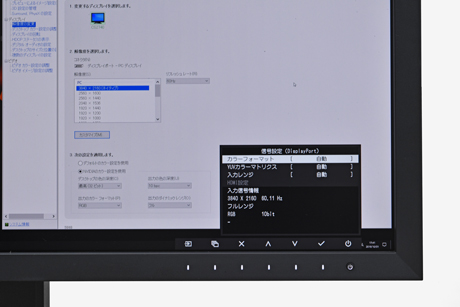

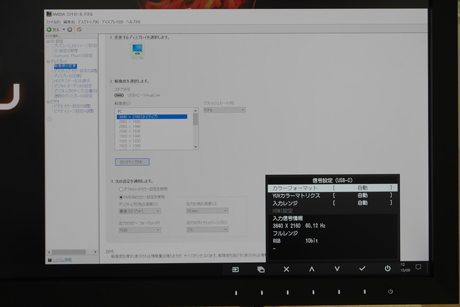

映像入力端子は、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-Cの3系統を用意しており、いずれも10bitカラー入力をサポートする。今回、GeForce RTX 2080 Ti搭載ビデオカードを装着したデスクトップPCを用意して確認したところ、HDMI、DisplayPort、USB Type-Cともに10bitでの入力が可能だった。

映像入力端子は、HDMI、DisplayPort、USB Type-Cの3系統。このほか、4ポートのダウンストリームポートによるUSB Hub(USB 2.0×2、USB 3.0×2)機能も備える |

GeForce RTX 2080 Tiでは、最新ドライバを導入することで 10bit出力が可能なことを確認 |

USB Type-C経由でも10bit入力が可能だ

また、USB Type-CはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大60Wの電力供給が可能となっている。USB PD対応のノートPCを接続する場合には、USB Type-Cケーブル1本でCS2740と接続するだけで映像信号・USB信号の入力とノートPCへの電力供給が可能となるため、配線もすっきりとして利用できる。

基本的には、Type-C接続はノートPC向けだが、デスクトップ用のGeForce RTXシリーズのType-Cと本ディスプレイを接続すると、映像信号とUSB信号の両方を伝送できる。これにより、ColorNavigator 7でキャリブレーションを行なう際にも1本のケーブルで済ますことができる。

このほか、USB 3.0アップストリームポートに加えて、底面に2ポート(USB 2.0)、左側面に2ポート(USB 3.0)、合計4ポートのUSBダウンストリームポートも用意し、USB Hub機能も提供。このUSB Hub機能は、PCとUSB Type-Cで接続した場合にも機能する。これにより、CS2740側にマウスやキーボードなどを接続することで、ノートPCのドッキングステーション的な利用も可能となる。

ノートを持ち出す機会が多く、かつ自宅や会社ではディスプレイにつないで作業する人にとって、ディスプレイにキーボード、マウスなど周辺機器を繋いでおけば、ノートPCはType-Cケーブル1本でディスプレイとつなぐだけで、充電しつつ、作業効率を高める周辺機器を利用できるのは便利なことこの上ない。

USB Type-Cは最大60WのUSB PD出力が可能。USB PD対応ノートPCとは USB Type-Cケーブル1本で映像出力とPCへの給電が行なえる |

右側面にもUSBダウンストリームポートを用意しているため、 USB機器も簡単に利用できる |

オプションのアクセサリとしては、マグネットで簡単に装着できる遮光フード「CH2700」と、ColorEdgeシリーズに最適化されているキャリブレーションセンサー「EX4」を用意する。キャリブレーションセンサーとしては、市販のものももちろん利用可能だが、専用機として最適化されていることからも、EX4の利用がお勧めだ。

アクセサリとして、遮光フード「CH2700」とキャリブレーションセンサー「EX4」を用意 |

遮光フードはマグネット式で CS2740に簡単に装着できる |

キャリブレーションセンサーのEX4はColorEdgeシリーズに最適化されており、専用ソフト「ColorNavigator 7」との併用で簡単にキャリブレーションが行なえる |

プロカメラマンも納得の高品質表示

CSシリーズの品質が高いことはすでに定評があるが、CS2740の表示性能を確認するには、やはりプロの目による検証が必要だ。そこで今回は、プロカメラマンの若林直樹氏に立ち会っていただき、色合いや階調表現、8bit映像入力と10bit映像入力の違いなどCS2740の表示性能をチェックしていただいた。

| まずはじめに、レッド、グリーン、ブルー、グレーの10bit階調のグラデーション画像を用意して、8bit映像信号での入力時と10bit映像信号での入力時それぞれで階調表現をチェックしてもらった。すると、10bitのほうが階調が細かく表示されていて、非常に滑らかになっているとのことだった。 |

検証に使ったグラデーション画像 (これは8bit JPEGに変換したもの) |

ただ、8bit入力時の階調表現も非常に細かく、その差はかなり少ないとのこと。CS2740では、内部の独自制御チップを利用して、8bit入力の映像信号を16bit LUTを使って最適な値を割り出して256段階に再割り当てして表示することによって、8bitでも非常に滑らかな階調表現を実現しているが、その効果が如実に表れたものと言っていいだろう。

10bit階調は、人物や風景などでは大きな差は出にくい。この細かな差が目に見えてわかるとすると、3D CGなど、微妙な階調表現が顕著なコンテンツになってくるだろう。

次に輝度ムラをほかの製品と比較しつつ調べた。下記の写真は、画面を白1色にしてカメラで撮影し、ガンマカーブを調整して濃淡差つけ、グレースケールに変換したものだ。輝度ムラが発生しやすくなる大型のパネルサイズであっても、CS2740では周辺部に至るまで輝度ムラが非常に少ないのがわかる。この写真は、やや誇張したものなので、実際には肉眼ではほとんどムラは識別できない。このあたりも、ColorEdgeシリーズの製品だと感じさせる部分だ。

CS2740で画面を白1色にしてカメラで撮影し、ガンマカーブを調整して濃淡差つけ、グレースケールに変換したもの。周辺こそ若干明るくなっているが、 ほぼ全面でムラがないのがわかる |

こちらは、写真向けではない製品で同じように撮影、処理したもの。 大きな輝度ムラが発生している |

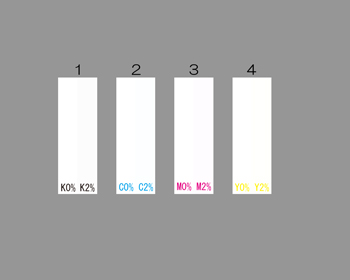

| 続いて、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックで左右の割合を2%だけ変えてある評価用画像を使って検証。ディスプレイによっては、このわずかな違いを認識できないものもあるが、CS2740では明らかに違いが判断できると若林氏は指摘する。これは、プロではない筆者の目にも明らかだった。その画像を下記に掲載するので、お手持ちのディスプレイでも確認してみてほしい。 |

1~4番のバーは、左部分が完全な白、右部分はCMYKを それぞれ2%ずつ加えている。CS2740で表示させると、 いずれもきっちり差がわかる |

このほかにも、グレーの階調を見る評価用画像でも、優れた階調が得られていることを確認。さらに、実際に若林氏が撮影した写真を表示させてチェックしてみたのだが、10bit入力時は当然ながら、8bit入力時でも階調がしっかり表現されているところに驚かされたと、若林氏。とくに、人の肌の立体感や、頬のグラデーションが非常に綺麗に表示できているところがさすがだとの回答。さすがのEIZOクオリティだと高い評価が下された。

| カメラマンにとって、写真をチェックするときに、ぱっと見で気がつきにくい部分も色が正確に表示されるというのは非常に心強いという。また、4Kの高解像度表示についても、レタッチで等倍表示を行なった場合に表示領域が多くなるので、作業がやりやすいのが嬉しいとのこと。今回、CS2740を評価したことで、EIZOディスプレイの優れたクオリティを再認識できた。 |

高画素のデジタルカメラで撮影した写真も、 4K解像度なら拡大せずとも隅々までピントを確認でき、 等倍表示でも広範囲を表示できる |

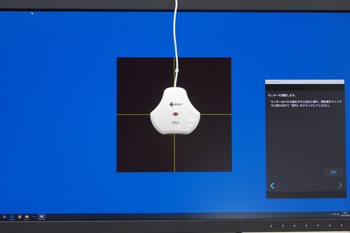

ところで、CS2740はハードウェアキャリブレーションに対応しており、オプションのキャリブレーションセンサー「EX4」と、専用ソフトウェア「ColorNavigator 7」を利用することで、従来製品よりかなり高速にキャリブレーションが行なえるようになっているという。

| そこで、実際にどの程度の時間でキャリブレーションが行なえるか試してみたところ、約58秒で終了した(Core i9-9900K、メモリ16GB、GeForce RTX 2080 Ti搭載マシン、CS2740、EX4センサーを利用)。従来モデルの「EX3」を使った場合は5分ほどかかるとのことなので、じつに5倍の高速化が図られている。ハードウェアキャリブレーションは頻繁に行なうものではないが、正確な色を表示したいのであれば、定期的に行なうべき作業で、それが短時間に行なえるという点も大きな魅力となるだろう。 |

EX4でキャリブレーションを行ってみたところ、 わずか58秒でキャリブレーションが終了した |

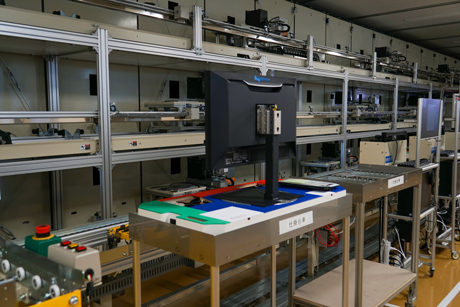

EIZO製品は全て国内で製造。ColorEdgeシリーズは全個体をエージングし、熟練スタッフが目で確認して出荷される

国内で販売されるEIZOのディスプレイは、すべて国内の工場で製造されている。その工場は石川県白山市に位置しており、EIZO本社に併設されている。EIZO本社では、製品の開発から製造、世界各国への出荷まで行なっている。

工場棟は2棟あり、ColorEdgeシリーズは、そのうちのC棟と呼ばれる建物で製造されている。C棟は2016年に完成した新しい工場棟で、2本の製造ラインが用意され、ColorEdgeシリーズを日々製造している。

製造の工程としては、まずはじめに製品の組み立てが行なわれ、その後エージングを行ない、細かな画質などの調整や検査を経て梱包され、出荷される。組立の工程には、カメラやロボットを活用した最新の技術を採用しており、省力化が進められている。組み立てられた製品は、全個体でエージングや調整が行なわれるが、それらはすべて自動化されている。エージングには数時間をかけ、調整はAIやディープラーニングといった最新技術を駆使して複数回行なっている。

自動化されたエージングと調整の後、EIZOが定めたクオリティに達しているかを、最終的に人間の目で検査する。この最終の検査工程では、色味やグラデーションのチェック、ムラなどがないかを確認するのはもちろん、機能面のチェックも行なわれる。これらの検査をパスしたもののみが出荷される。

この最終検査を行なうのは、社内で定められたスキル規定をクリアしたスタッフのみとなっている。この検査工程もEIZOのノウハウが詰まっている部分で、機械化が進む製造ラインでも、ここは人間の目で行なうことが重要なのだという。これこそがEIZOクオリティを支える要となっているのだろう。

ColorEdgeシリーズを製造している、EIZO・本社工場のC棟にある製造ライン。 熟練のスタッフが手作業で組立を行なっている |

組み立てラインの一部は、カメラなどを使った検査を行なう |

ロボットを活用して自動化されている部分もある |

組み立てられた製品は、隣のエージングおよび調整の工程へと移される |

エージングおよび調整の工程は完全に自動化されている |

エージングおよび調整の工程は数時間かけられており、全製品について行なっている |

最終的な検査は人の目で行なわれる。この最終検査でEIZOクオリティを確認し、

パスしたもののみが出荷される

直販サイトなら遮光フードとキャリブレーションセンサーとのセット購入がおトク

このようにCS2740は、ColorEdgeシリーズとして納得の表示性能を備えており、ハイアマチュアからプロまで、映像処理に携わっている人に最適な製品に仕上がっていることがわかった。

価格は20万円を切っている。ColorEdgeシリーズとしては安価な部類ながら、単純に27型4Kディスプレイとして考えると高価なのは事実だ。しかし、その表示クオリティを体験すると、その価格にも納得してしまう。今回の試用では、同じ27型のゲーミングディスプレイを横に並べて比べてみた。そちらも価格は10万円弱程度の製品なのだが、CS2740と比べるとクラデーションが荒く、ムラも多く見られ、大きな品質の差を突きつけられた。比べるまでは、そのゲーミングディスプレイもかなりの高品質表示ができていると思っていただけに、この差には愕然としてしまったほどだ。

それほどまでのクオリティを備えているCS2740は、とにかく表示品質にこだわったディスプレイを探しているユーザーに自信を持ってお勧めできる製品といえる。なお、直販サイトではCS2740に加えて、遮光フードの「CH2700」とキャリブレーションセンサー「EX4」をセットでおトクに購入できるそうなので、CS2740の購入を考えているなら、そちらも合わせてチェックしてみてもらいたい。

直販サイトEIZOダイレクト

ColorEdge CS2740の製品情報

遮光フード・センサーセットのページ

関連記事

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1213440.html

著者: 平澤 寿康

・一部EIZOにて編集しております