第11回 HDR映像(2) 二つのHDRガンマカーブの違い

前回の連載では、HDRへの理解を深めるためのアプローチとして、ガンマ処理を取り上げました。耳慣れたガンマ処理とは言っても、実はソース側の電-光伝達関数EOTF、表示側の光-電伝達関数OETF、そしてこれらを総合したシステム光-光伝達関数OOTFが関係していることを解説しました。今回は、さらに一歩深めた技術的な詳細を見ていきましょう。

HDR向けの特別なガンマが必要だった理由

HDR向けモニターでは、ソースのデジタルデータを光に変換するための電光伝達関数EOTFに基づいて表示しています。ブラウン管の時代から長きにわたって使われてきたモニターでは、2.35というガンマ値を採用してきました。その後の液晶モニターでは2.4になっています。そしてHDRでは、専用のPQ方式やHLG方式のガンマ(伝達関数TF)が開発されました。HDR対応モニターでは、なぜこれまでのSDRモニターで採用してきたガンマ2.4が、そのまま使われなかったのでしょうか。ガンマ処理はそもそもブラウン管タイプの表示機器のために必要だった背景があるので、今となっては表示デバイスのガンマ処理自体も「必要なのでしょうか?」と疑問を持たれても不思議ではないでしょう。ガンマ処理が不要になるということは、EOTFが1.0のリニア処理になるということです。もし仮にこのような処理で済むのであれば、映像制作のワークフローはもう少しシンプルになるでしょう。しかし、そうはなっていない背景にはそれなりの理由があるのです。

ブラウン管モニター/液晶モニターのガンマ値

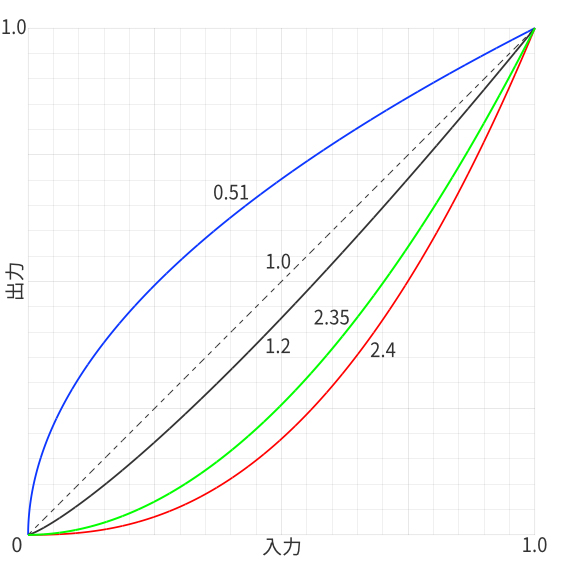

ガンマカーブ

人間の視覚の特性は、明るい部分の変化には鈍感で、暗い部分の変化には敏感であるということがわかっています。人間の長い歴史の中では、灯りが十分に使えるのは現代になってからです。それまでは夜は火を起こす、または星や月の灯りで生活していた時代の方が長かったのです。暗いところで敵に襲われるとたまったものではありませんから、暗部への視認性は敏感になっていったのではないかと想像できます。

話題は映像処理に戻りますが、トーンジャンプというアーティファクト(映像の劣化現象)の一種については見聞きしたことがあるかと思います。カメラで撮影された夕焼けのグラデーションや、コンピュータグラフィックで作成されたグラデーションなどでは、時にはこのトーンジャンプによって出てきてほしくない縞模様が現れます。これまで目にしたトーンジャンプを思い出してください。きっとそれらはハイライト側ではなく、中間レベルから暗部にかけての輝度領域で発生していませんでしたか?ハイライト側でのトーンジャンプは私たちの視覚では認識しにくい性質があります。これは、先に述べたように、人間の視覚は暗部の変化の方が敏感だからです。一説によると、デジタル画像の隣接するピクセルの光に変換された後のレベル差が、0.1%以上になるとトーンジャンプとして私たちの目に感じてしまうと言われています。したがって、滑らかな階調変化の中で、トーンジャンプが発生することがあるのです。

以下の画像を比べていただくと分かるように、オリジナルに比べて空の部分でのグラデーションが滑らかに変化していないことがわかります。このように、夕焼けや星空のような明るさの階調が豊かな被写体では、トーンジャンプが発生することがあります。

オリジナル

トーンジャンプが発生した画像

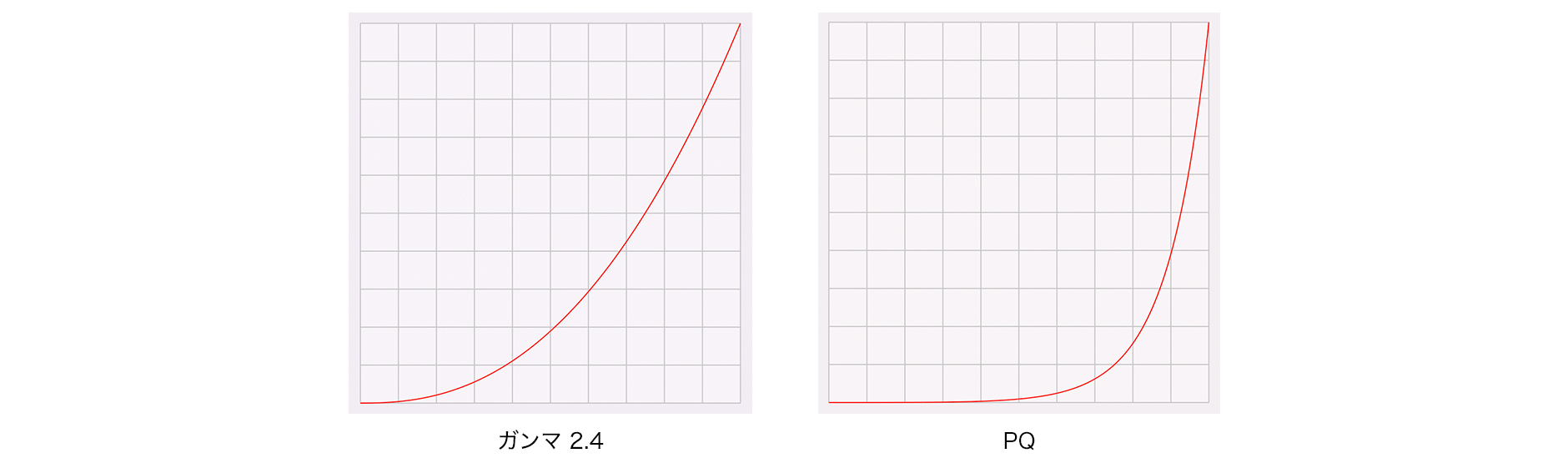

もしも、ガンマが1.0のリニアだったら、シャドウ部分の輝度変化率が高くなりすぎて、その結果トーンジャンプが発生しやすくなるでしょう。そのため、モニター側では何らかのガンマ処理が欠かせなかったのです。この時のガンマ値は、1.0よりも大きな数値が使用されます。これにより、グラフ上では下側に窪んだカーブになります。暗部では変化が緩やかになり、トーンジャンプが発生しにくくなります。ガンマ1.0は極端な話でしたが、現実的なSDRで採用されていたガンマ2.4をHDRモニターで使用するとどうなるでしょうか。これでも一定の効果はあるとは思いますが、せっかくのHDR感が十分に生かしきれなくなるのです。ガンマ2.4のシャドウ部は立ち上がりが早いので、暗部の階調表現では物足りなさがあります。そのため、HDRモニターではガンマ2.4よりもさらに下側に窪んだガンマ特性が採用されています。これがPQ方式やHLG方式というガンマカーブが生まれた背景です。

SDRでは立ち上がりが急峻なので、繊細な暗部の階調変化の表現に課題があります。HDRでは暗部の立ち上がりが緩やかなので、SDRよりも表現力にアドバンテージがあります。図のようにガンマ2.4よりも、PQカーブの方が暗部の階調表現で有利であることは明白です。HDR映像はハイライト側だけが注目されがちですが、実はシャドウ側もSDRより表現が豊かになっているという利点があったのです。

入出力のガンマと光の関係

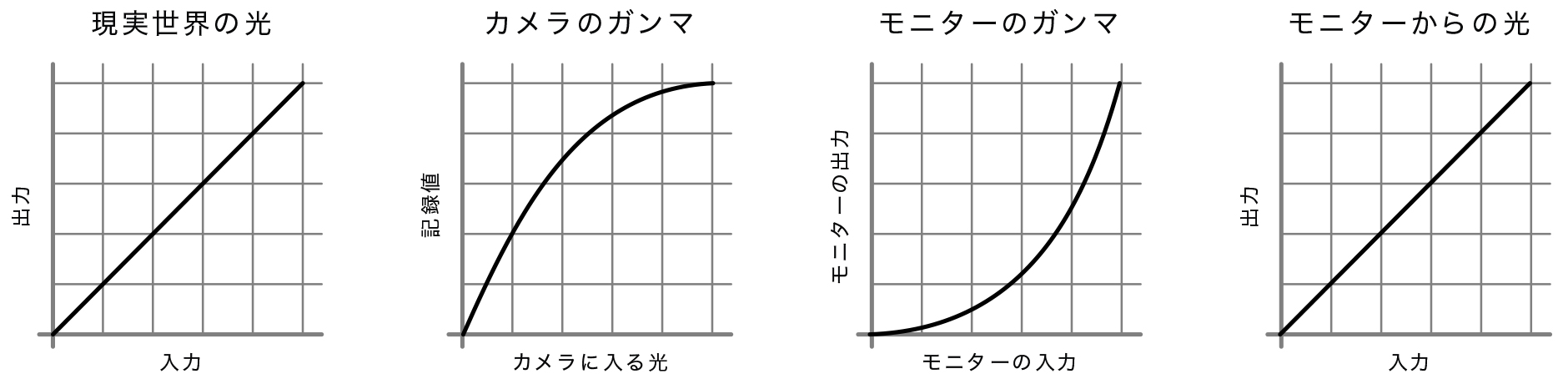

ソース側の光電伝達関数OETF、表示側の電光伝達関数EOTFが、現実世界のシーンライトとモニターから発する光でどのような関係になっているかを再度確認しておきましょう。まず、撮影場所のシーンライトに相当する現実世界の光は、グラフ上で表すとリニア特性になっています。そして、最終的にモニターから発する光もリニアです。この両者の関係性は、どちらも光を示すもので総合的な伝達特性を示す意味から、OOTF(光光伝達関数)と呼ばれます。理想的には、現実世界の光とモニターから発する光とが、明るさや色合いなど特徴が同じであれば、人間の目にはモニターに写っている映像なのか、現実世界の様子なのかの判別がつかなくなるかもしれません。そんな未来が来ることを期待しています。

そして、これらの光と光の関係に挟まる形で、カメラと映像処理システム(ソフトウェア)、そしてモニターがあります。先の解説のようにモニターでは、人間の視覚特性が暗部に敏感という特徴を加味して、下側に窪んだガンマ特性が必要でした。それに対応して、カメラのガンマ特性はモニターからの光をリニアにするために上側に膨らんだ1.0以下の値のガンマが使用されていました。

このようなソース源の光とモニターから発する光との関係性において、これまでの100cd/m2の明るさの上限を1000cd/m2以上に高めた技術がHDR処理だったのです。

HDR制作に必要なソースとは

カメラ側とモニター側、そしてそれに挟まれる形で素材を処理するシステムの関係性を理解すると、HDR制作ではどのようなソースが必要であるかが見えてくるのではないでしょうか。撮影シーンの光を最終的に表示するモニターに向けて、より多くの情報量を引き渡すには、撮影で使用するカメラに求められるスペックは高くなります。これまで多く使われてきたビデオカメラは、言い換えれば最大輝度100cd/m2までをカバーする撮影機器だったわけです。このような輝度レンジの狭いカメラで撮影した素材をHDRコンテンツの一部として使用することは、技術的には不可能ではありませんが、制作者の意図を満たす、目を引く素敵な映像になりにくいことは想像できるでしょう。

HDR完パケのフォーマットの中には、12-bitのダイナミックレンジを指定されることもあるので、撮影時のカメラではこのスペックをカバーしていることが求められます。YouTubeコンテンツでは、8-bitのダイナミックレンジのメディアファイルでも配信することは可能ですが、私の個人的な考えではありますが、HDR向けコンテンツを前提にするのであれば、10-bit以上の完パケフォーマットにはしておきたいところです。そして、その際のカメラの記録フォーマットは、10-bit Logか16-bit RAW程度の機種を選定したいところです。編集を前提としたHDRコンテンツでは、基本的にはカラーグレーディング処理が必要になるので、その際にコントラストを強調する機会がSDRよりは多くなると思います。そのためにも、素材のダイナミックレンジには余裕がある方がグレーディングの自由度も高められるはずです。

過去の連載で「RAWとLog」について解説しています。

第5回記事を読む

仕様が異なるPQ方式とHLG方式の違い

当面は二種類のHDR方式を制作者は選択していくことになりますが、残念ながら両者を簡単に相互変換できるような手段は存在していません。

| PQ (Perceptual Quantization) 方式 | HLG (Hybrid Log Gamma) 方式 | ||

|---|---|---|---|

| 最大輝度 | 10,000cd/m2 |

|

|

| コンセプト |

|

|

|

| ビデオ信号 |

|

|

|

| 規定 |

|

|

|

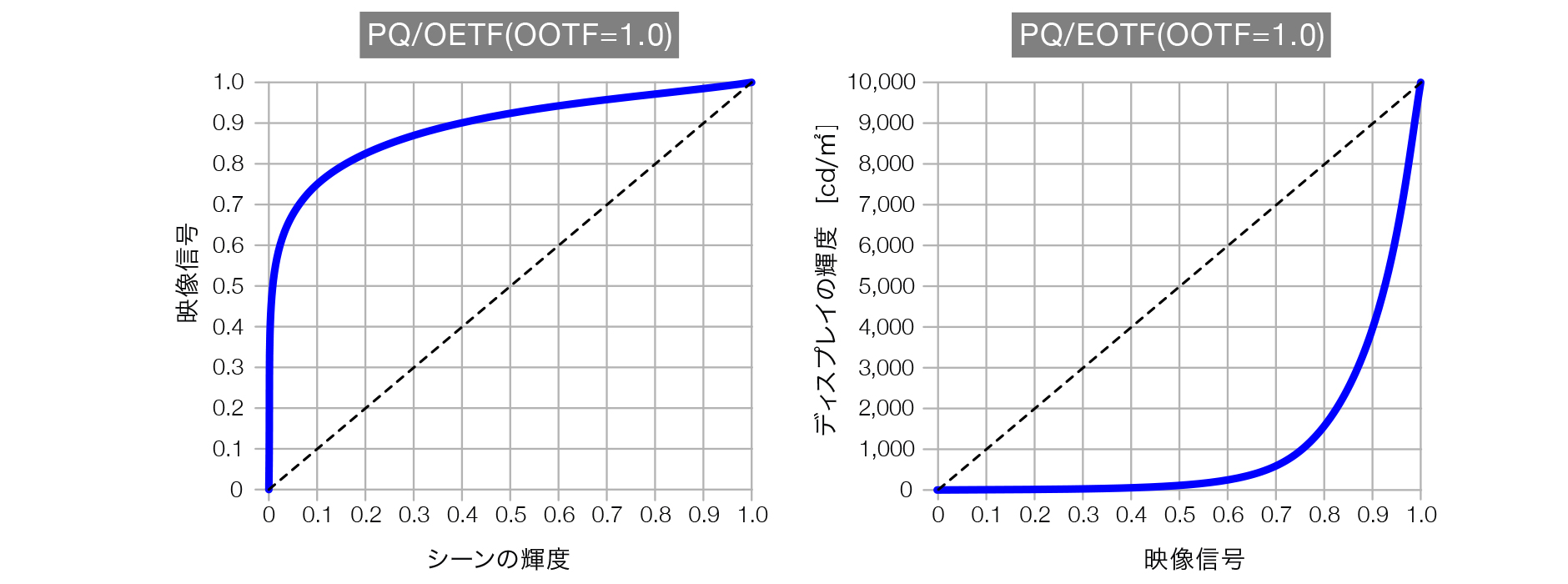

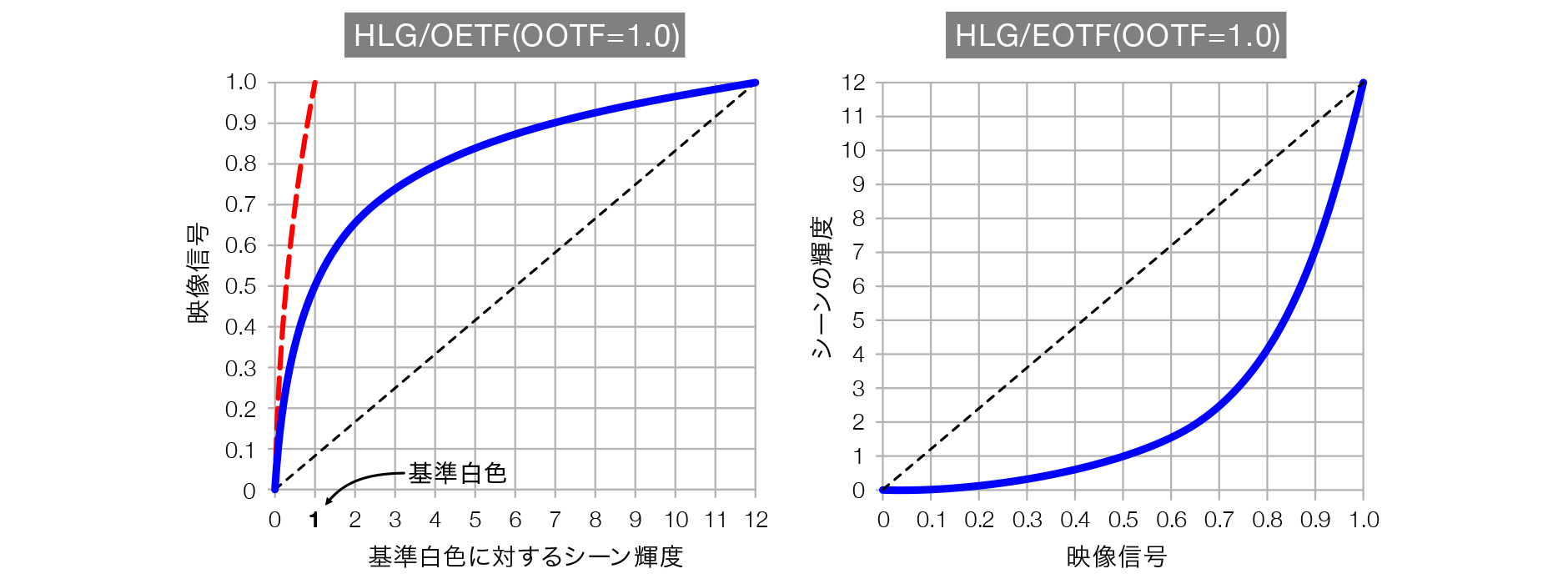

PQ方式では、伝達関数いわゆるガンマ特性は、モニター側のEOTFで規定されていますが、HLG方式では撮影側のOETFで規定されています。この違いは、それぞれの方式のコンセプトに大きく関係しています。

PQ方式におけるガンマカーブ

PQ方式は映画コンテンツの視聴で使うことを主な目的としているので、最終的にモニターやスクリーンでどのようなHDR感で見せられるかに重きを置いていると考えられます。特性を出力側のEOTFで規定しているので、撮影側の環境にはPQ方式を規定していません。言ってみれば、撮影時の環境は自由に選択できるわけです。カメラのスペックはRAWやLogなど、制作者の好みに任せることができます。ただし、撮影時にPQ方式の状態でモニタリングするには、やや複雑な処理が必要になります。

HLG方式におけるガンマカーブ

一方HLG方式では、カメラ側のOETFで伝達関数を規定しています。カメラに接続したモニターがHLG方式をサポートしていれば、ダイレクトにHDRで高輝度のモニタリングが可能です。HLG方式は主なターゲットが放送なので、編集した番組だけではなくライブ放送もあり得ます。スポーツ中継をHDRで見せるためには、カメラ側で直接モニタリングできないと、最終的な放送をするための色調整ができなくなってしまいます。このように、HDRという共通部分はあるもの、その方式にはそれぞれのコンセプトが色濃く反映されているのです。

カラーワークフロー連載の最新記事をいち早くお知らせするメールマガジンを発行しています。登録はこちらから

|

Webセミナーのお知らせ

|

|

筆者紹介|山本久之 |

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師