第5回 RAWとLog

カメラの話題で決まって登場するRAWとLog。RAWデータとは未加工の画像素材なので、カラーコレクションに適している利点は認知されてきました。その反面、Logというのは写真分野では使われていない、動画制作オリジナルな記録方法です。今回は、RAWとLogの基本的な特徴への理解を深めることを目的に、その背景にある技術的な事情も交えて解説していきます。

RAWデータが必要になる背景

|

RAWとは「生の」「未加工の」との意味があり、撮影時にカメラ内のイメージセンサーでキャプチャーした画像を、ソフトウェアを使った色調整を加えずにそのまま記録します。そのため未加工という意味で、RAW記録するカメラはRAWカメラと呼ばれます。それではビデオカメラとRAWカメラでは、イメージセンサーに大きな違いはあるのでしょうか。私がこれまで見てきたところでは、それほど両者に優劣の違いはないはずです。そうであれば、ビデオカメラでもダイナミックレンジの広い撮影ができるのではないか?そう考えても間違いではありません。ここでユーザーが意識しなければならないのが、記録方式です。 |

ビデオカメラの映像は、映像信号に変換して遠隔地に伝送していました。そのために、映像信号には伝送できる電気レベルに上限が設けられていて、波形モニターなどで表示する際の指針になる、白ピーク100%がそれに相当します。古いアナログ経験のあるエンジニアの中には、IREレベル100%という表現をする方もいるでしょう。時代が経過した現在でも、ビデオカメラの伝送及び記録できるダイナミックレンジというのは以前とは変わっていません。IREレベル100%はいまだに存在しているのです。最近のビデオカメラはハイライト域の上限が高くなったので、簡単に白飛びしにくくなっています。そんなビデオカメラで撮影したにも関わらず、ビデオフォーマットで記録してしまうと、映像レベルの上限があるためせっかくの広いダイナミックレンジが損なわれてしまうことになります。そこで登場したのがRAW記録でした。RAW記録ではカメラでキャプチャーしたダイナミックレンジを基本的には全域にわたって、未加工で記録できます。ビデオカメラでの記録に比べると非常に広い明るさの範囲を記録できます。RAW記録が必要になった背景には、ビデオフォーマットでは足りなかったダイナミックレンジの記録があったのです。

RAWが抱える課題

すでに写真では実用的だったRAW記録が動画用カメラにも採用され始めますが、身の回りの動画用カメラにはすべてRAW記録できる機能が搭載されているでしょうか。製品の特長としてRAW記録を前面に押し出しているメーカーは数社しかないのが現状です。それ以外のメーカーが採用している記録方式は、Logエンコード方式です。この方式は写真用カメラには搭載されなかった記録方式です。なぜ動画用カメラはRAWよりもLogを採用したのでしょうか。その理由は、動画の持っているデータ量の大きさにあります。

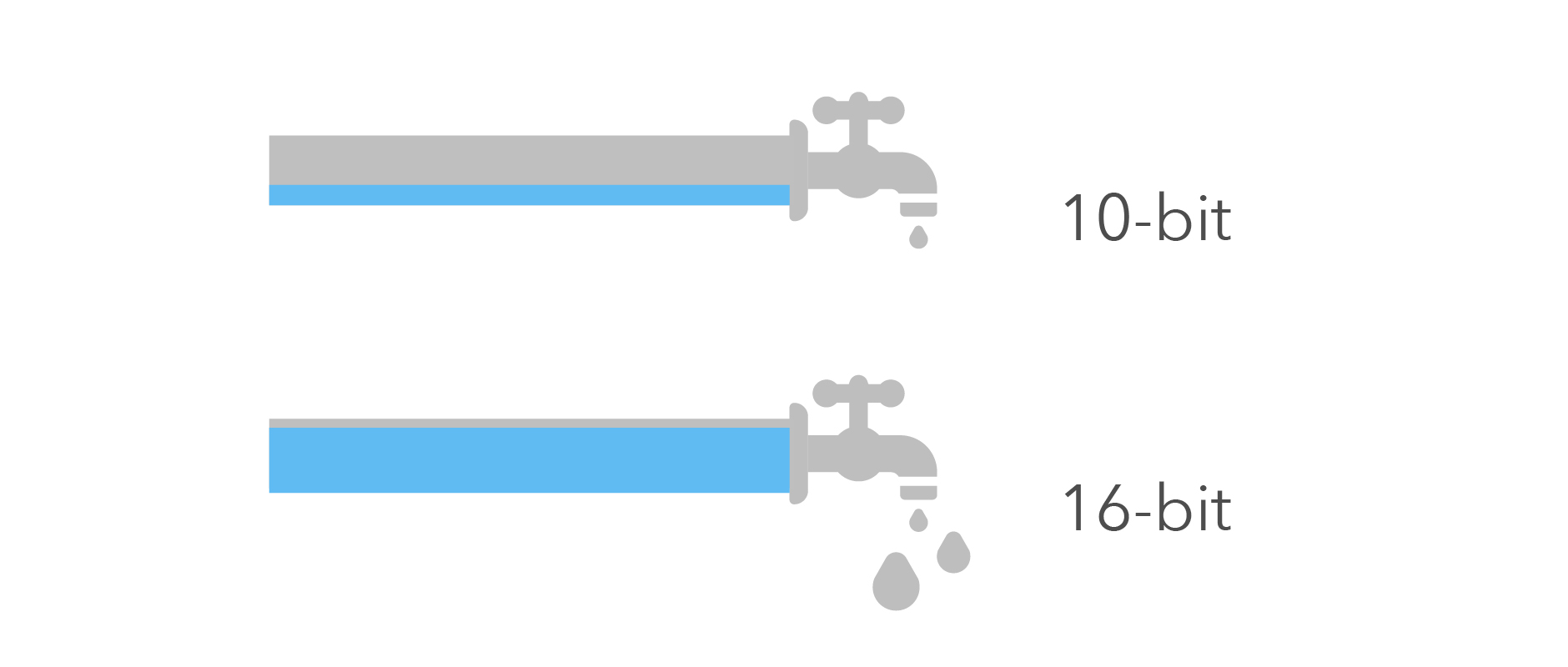

動画用カメラからやって来るデータは、RAW記録の場合にはダイナミックレンジが16-bitにまで拡張された製品もあるので、データ量はとても大きいのが特徴です。データ量は水道管の中に流れる水の量をイメージするのがわかりやすいでしょう。この水の量は、記録で使われるメディアに送られるので、メディアの書き込みレートはこの水量に対応していることが基本です。

もしも、メディアの書き込みレートが低ければ、動画用カメラからのデータをすべて記録できず、最悪の場合は撮影が途中で止まってしまうこともあります。動画用カメラでは、イメージセンサーのスペックも重要ではあるのですが、それを記録するメディアも重要な役割を持っているのです。記録に使われるメディアにはどんどん新しいタイプが登場してはいますが、ユーザーを困らせている背景にはこのような事情があったのです。広いダイナミックレンジの記録という目的では、RAW撮影はとても良い解決法ではありますが、その一方で、大容量のデータを高速に書き込める記録メディアの存在も重要でした。

Logはデータ量削減の救世主

Log撮影は、RAW撮影が抱えている大容量データ問題を解決してくれる救世主です。Log収録の考え方は、1990年代に使われたKODAK社が製品化したCineonという映画制作向けのDI(Digital Intermediate)システムでした。フィルムからスキャンしたネガデータを、十分なダイナミックレンジを残したままコンパクトなデータ量を維持するために考案された方法だったのです。RAW撮影の16-bitのダイナミックレンジは、Log撮影の10-bitのデータ量でも、同等の情報量を再現できるという評価を得ています。階調が維持できるのであればRAW撮影ではなくデータ量のより小さいLog撮影を採用するという選択肢は、動画用カメラを製品化するエンジニアにはとても魅力のあるものに映るのだと思います。これによって、記録に使われるメディアの選択肢が広くなるからです。

Logは対数

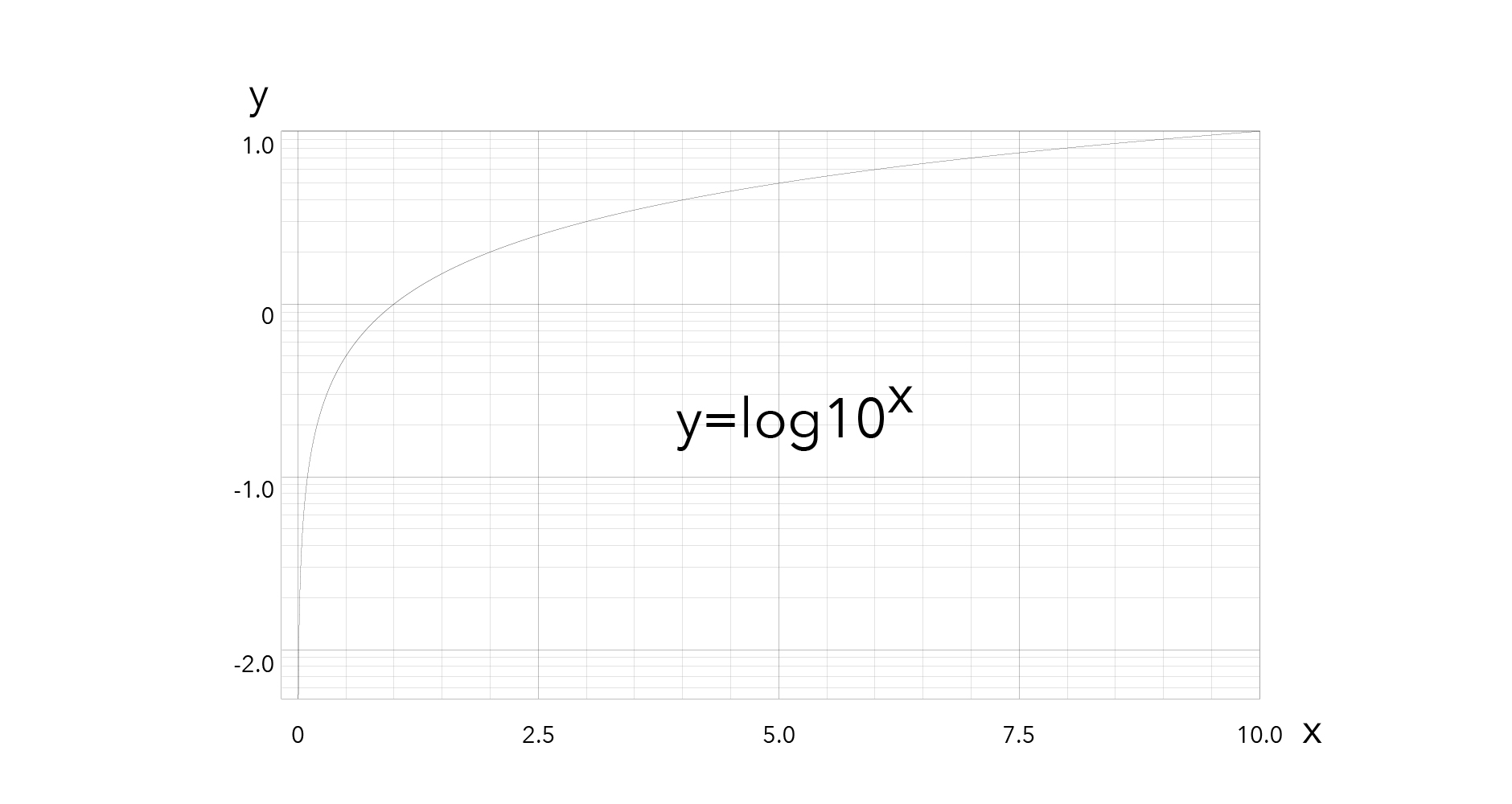

ここまでの解説でぼんやりとRAW撮影とLog撮影の関係性や特徴がはっきりしてきたのなら幸いです。そして登場するのが、Log撮影のもう少し突っ込んだ理解を進める際の数学的なアプローチです。Logは数学でいうところの対数を意味します。この連載では数学の分野の知識を深めることが目的ではないので、対数についての深堀りはしません。Logに対しての難しくて厄介なものという先入観を払拭することが目的です。

このグラフはカメラのスペックシートでも登場することの多いLogカーブです。急激に増加した後になだらかな変化に移行するという、リニア(直線的)ではないノンリニアなカーブです。このグラフの横軸(入力)と縦軸(出力)に注目してください。x軸は均等目盛りですが、縦軸のyは不均等目盛りです。数学用語でこのようなxとyの表現を片対数グラフと呼ぶそうです。このように、ものさしは1mmの間隔がどの部分でも同じですが、Logでは均等ではないのです。これがLogを解釈する際の重要なポイントです。

対数と指数とは表裏一体の関係と言われます。足し算と引き算、掛け算と割り算のような関係性です。対数や指数というのは、私たち人間が日常で使っているような数字では表現しにくい「大きいと感じる」数字を扱うことに有利な特徴を持っています。

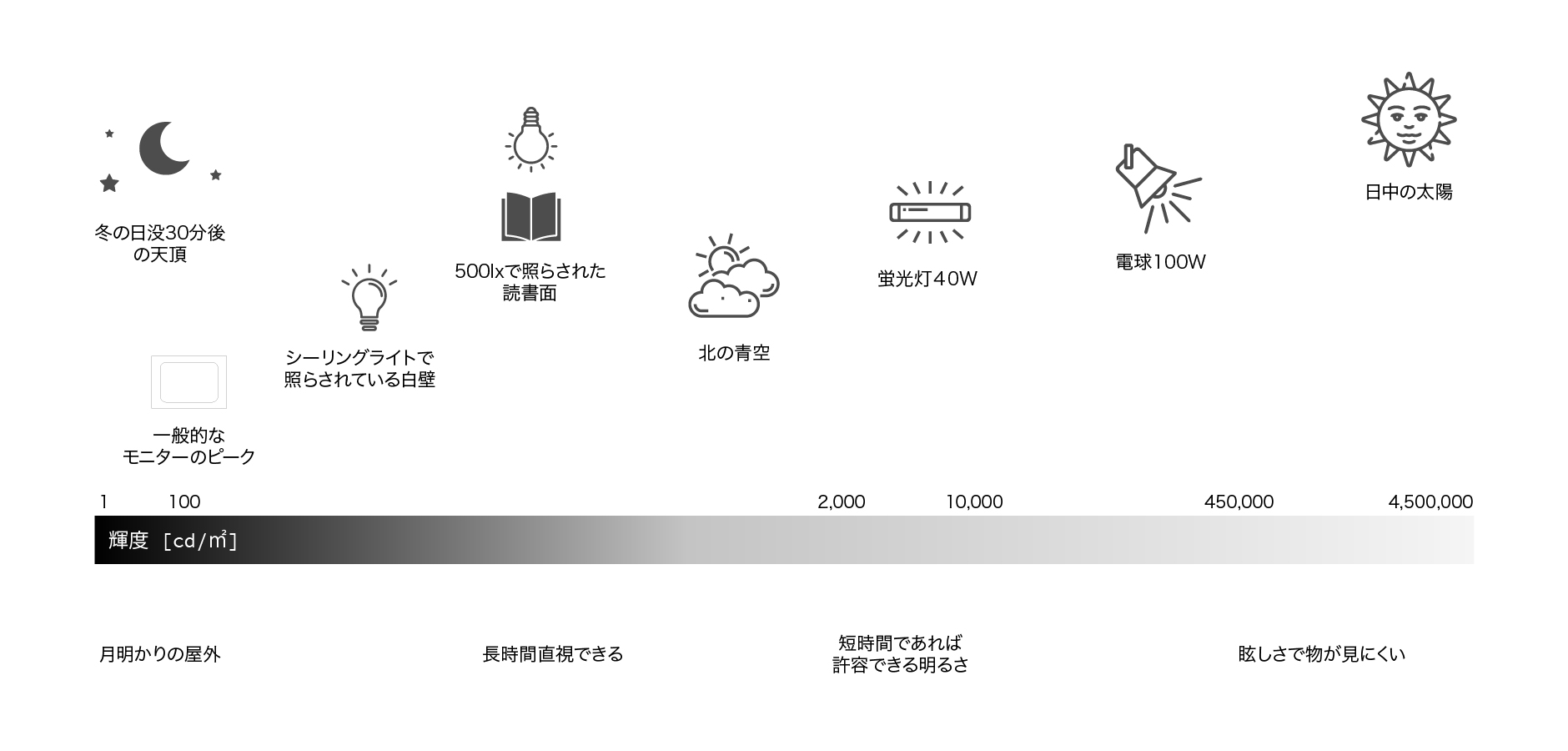

図1

カメラで撮影する明るさのダイナミックレンジも、暗い領域から明るい領域へと数値で見ると大きいと感じる値になっています。最も暗いと定義した月明かりの屋外に比べて、日中の太陽は450万倍の明るさだそうです。ちょっとピンと来ないのではないでしょうか。このように大きすぎる数字は等間隔の物差しではなくて、片対数グラフのような不均等な物差しで表現するのが適切なのです。

RAWの不経済さを救うLog

最近のカメラではハイライト域の進化は驚くばかりです。光のレンジの図(図1)を見ると、近い将来には最も明るい太陽光でも正確にキャプチャーできるカメラが登場しても不思議ではありません。しかしです。映像として考えた時に、どのくらいの明るさが必要でしょうか。ダイナミックレンジが不足する事例として多いのは、室内で撮影した人物の背景に映る日中屋外の明るさでしょう。人物の顔に明るさを合わせると屋外は白飛びしますし、屋外に合わせると人物の顔が暗くなりすぎます。こんな時にダイナミックレンジの広いカメラがあったなら。そんなシチュエーションです。この屋外のハイライトの領域はどのくらいまでをカバーすべきなのでしょうか。ハイライトクリップのないような広大なレンジが嬉しいのですが、ものには限度というものがあります。人間の心理には明るい部分には目がいきやすい特徴があるので、動画コンテンツのストーリーの面で考えると、あまり明るすぎる映像を多用することは得策ではないのです。そう考えていくと、制作者の望むハイライトの上限は、それほど上のレベルまでは必要ないことが想像できます。RAW撮影ではイメージセンサーの能力を余すことなく記録できるという利点がありますが、制作者にあまり必要とされていない領域までをも正確に記録していることから実はあまり必要ではないという現実もあります。そう考えると、RAW撮影が持っているダイナミックレンジはオーバースペックであるとの見方もできます。このRAW撮影の不経済性を改善する特徴をLog撮影は兼ね備えています。

Logカーブのグラフのスケールは均等ではなく片対数グラフのような不均等でした。ダイナミックレンジに対して、平等ではなくえこ贔屓をしているようなものです。この数学的な特徴を、私たち映像制作者のニーズに合わせることができると、必要なレンジにはデータを多く保持して、不要なレンジはデータを少なくすることができます。カメラのスペックシートでよく見かけるあの曲線(Logカーブ)の特性は、まさにこれを実現しているカーブなのです。

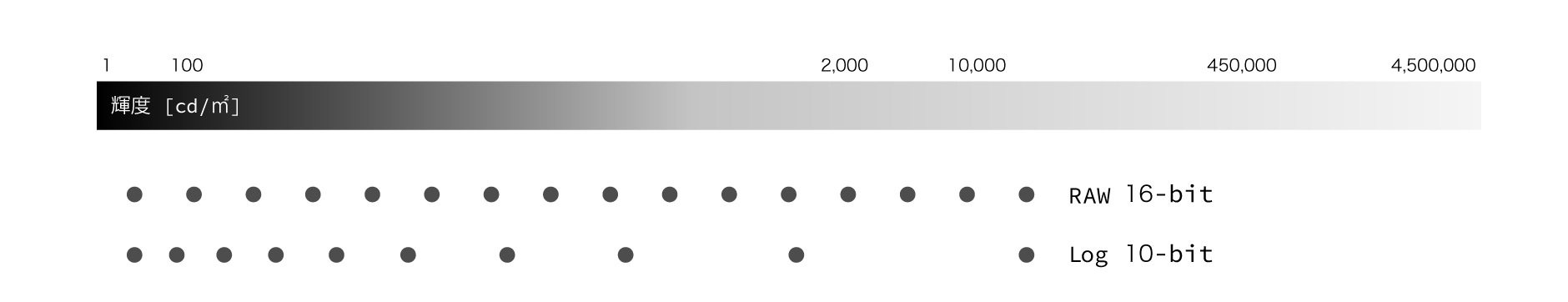

図2

RAW撮影は16-bitのデータ量を使って等間隔にスケールしますが、Log撮影は不均等に10-bitでデータをエンコードします。明るい領域にはポイントを少なめにしているのです。これによって、図2のように少ない10-bitのデータ量でも十分な階調を再現できるようになっているのです。

Logの課題

ここまでの解説では、RAW撮影よりもLog撮影に多くの優位性があるように見えますが、短所も持っています。万能ではないのです。最大の課題はLog撮影映像のモニタリングです。不均等なスケールで記録するために、そのままのLog撮影データを未加工でモニタリングすると、コントラストが低く彩度も浅く見えてしまいます。コマーシャル撮影で指定色を含んだ商品のパッケージを撮影するようなケースでは、Log撮影の特徴を知らずにモニターを見ると、正確に色が再現できないのではと心配になるでしょう。このような特徴は、あくまで途中段階でのものです。料理でも完成前につまみ食いをすると美味しくないこともあるのと同じです。Log撮影の場合には、完成時の結果を撮影時にもイメージできるような「配慮」が必要なのです。その配慮で使われているのが、LUT(Look Up Table)です。LUTデータを使うことで、Logの値に対して1対1で相関関係を持った値変更ができます。例えば入力値が512の場合には、その出力値は600、というような関係です。初期の頃はこの関係性を値の全域分持っていました。8bitの256階調ならRGB合わせても256×3で768あれば対応できました。このタイプのLUTを1D-LUTと呼びます。10-bit以上になるとこの方法は限界が出てきます。そこで考案されたのが3DタイプのLUTです。ルービックキューブのようなモデルで縦横奥行きの3軸にRGBを対応させます。各辺のマス目がLUTの情報の密度になります。一般的によく使われる密度は各辺が33マスの拡張子がcubeの形式です。8-bitでも256サンプル必要なのに33で十分なのかと疑問に感じるでしょうが、データの内挿計算をすることで意外なほど忠実に階調は再現できることが知られています。とはいえさらに再現性を高めるために、徐々に65マスのLUTも使われ始めています。

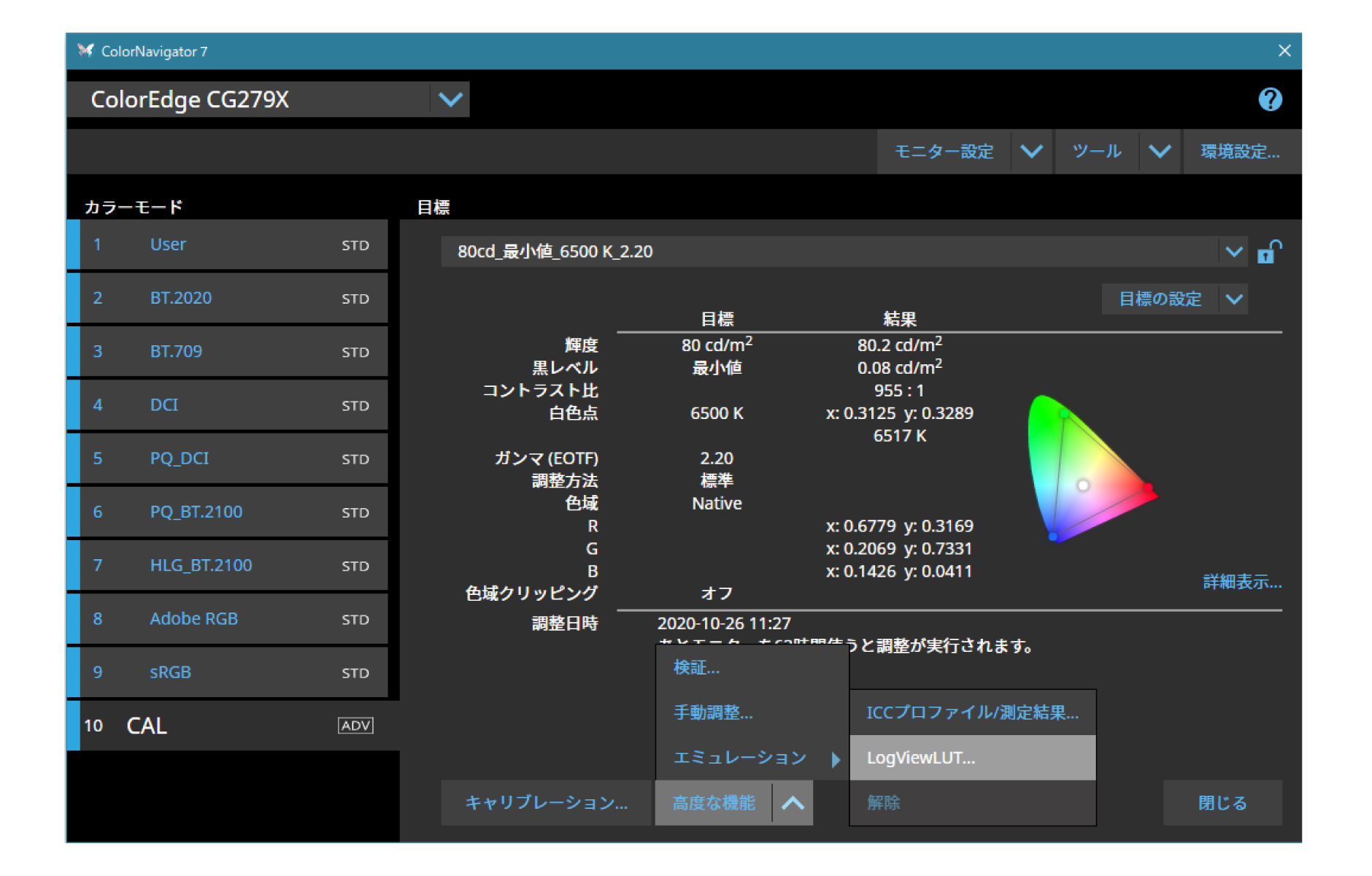

一部ColorEdgeシリーズは、カラーマネージメントソフトウェアであるColorNavigatorの「フィルムエミュレーション」という機能があります。これは、3D-LUTファイルを読み込んで、カメラからの映像などにLogからリニアに変換した補正を加える機能です。Log撮影している際にはこのような機能を使って、最終的な色のイメージを擬似再現することが欠かせません。

- カラーワークフロー連載の最新記事をいち早くお知らせするメールマガジンを発行しています。登録はこちらから

|

Webセミナーのお知らせ

|

|

筆者紹介|山本久之 |

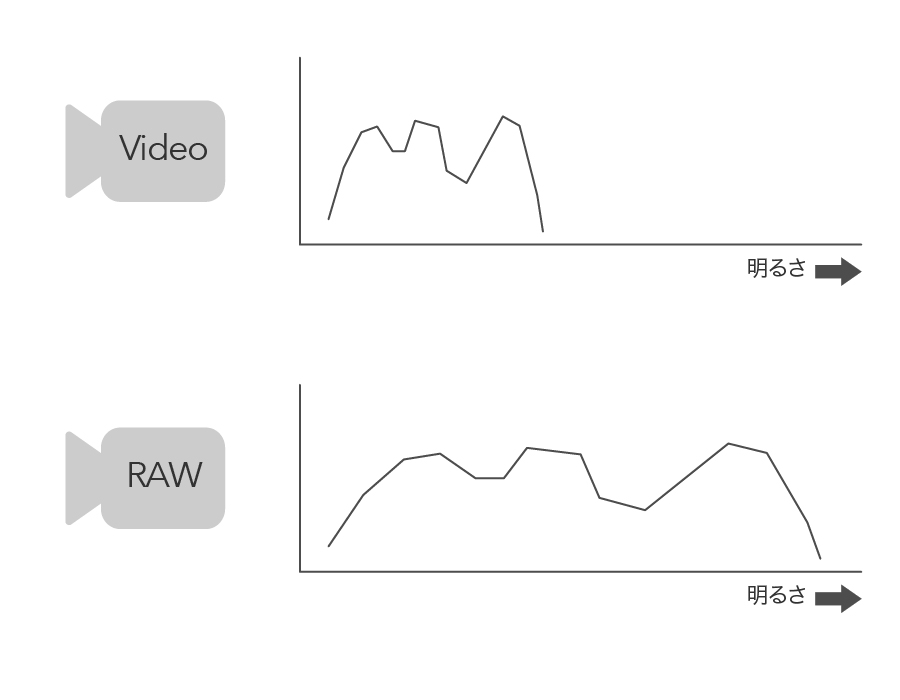

この10年間を振り返ると、動画をRAW記録できるカメラが量産されて、それを契機にしてフィルムやビデオタイプのカメラから、デジタルシネマカメラへと変化してきました。本記事においては、テレビ番組を制作する際に従来から使われてきたカメラをビデオカメラと表現することにします。ビデオカメラは現在でも使われていますが、なぜRAW記録できるカメラがユーザーからこれほど支持されるようになったのでしょうか。RAW記録されたデータの利点は、ダイナミックレンジが従来に比べて広い点ですが、もうひとつ欠かせない利点はその記録方式にあります。ビデオカメラでは、ヒストグラムで見ると右図のように左側に圧縮されるような特性になり、ダイナミックレンジを圧縮した記録になります。

この10年間を振り返ると、動画をRAW記録できるカメラが量産されて、それを契機にしてフィルムやビデオタイプのカメラから、デジタルシネマカメラへと変化してきました。本記事においては、テレビ番組を制作する際に従来から使われてきたカメラをビデオカメラと表現することにします。ビデオカメラは現在でも使われていますが、なぜRAW記録できるカメラがユーザーからこれほど支持されるようになったのでしょうか。RAW記録されたデータの利点は、ダイナミックレンジが従来に比べて広い点ですが、もうひとつ欠かせない利点はその記録方式にあります。ビデオカメラでは、ヒストグラムで見ると右図のように左側に圧縮されるような特性になり、ダイナミックレンジを圧縮した記録になります。

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師