第10回 HDR映像(1) ガンマ処理を理解する

従来のテレビ画面に映っている真夏の太陽の映像は、眩しい印象には見えますが、サングラスを必要とするような物理的に強い光ではありません。画面の明るさを示す輝度の上限は従来のテレビでは100cd/m2で、現実の太陽光など私たちが眩しく感じる被写体は、これ以上の輝度を表示できるモニターでなければリアリティは得られません。このように、モニターが表示できる輝度をこれまで以上に表現できるようにする技術を、HDR~ハイ・ダイナミック・レンジ~と呼びます。

輝度という物理量は、単位に平方メートルがついていることでも想像できるように、単位面積に対する全体的な明るさを示します。モニターのような平面光源の明るさを示す指標として使われます。数値に変わりはない別名の単位(nits)が使われる場合もあります。

テレビの進化とHDRフォーマット

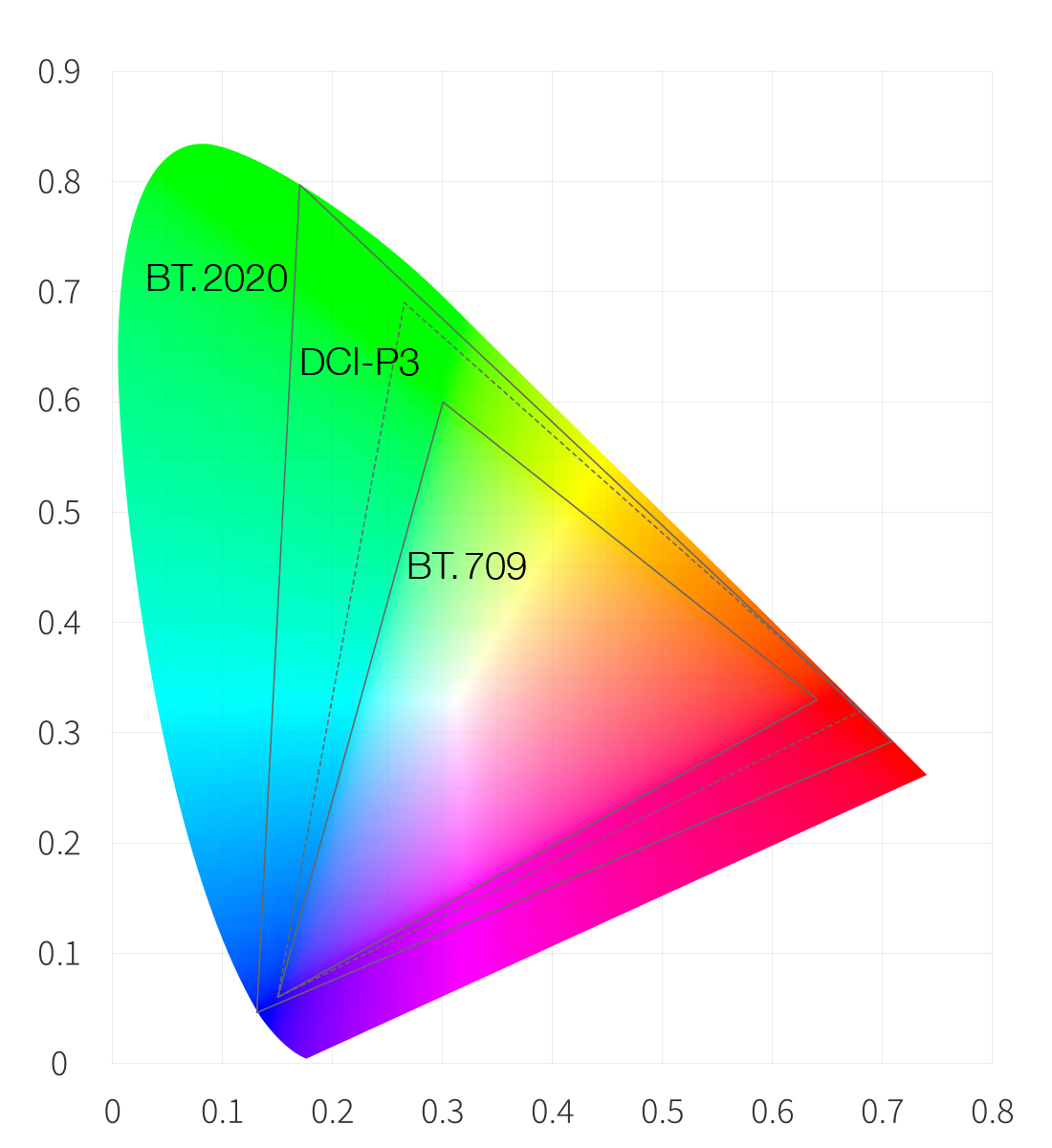

テレビ番組の視聴がブラウン管タイプの受像機から、液晶パネルの多目的モニターに変わると共に、映像のフォーマットも少しずつ変化してきました。今では家電量販店に行くと、4Kテレビは特別な製品ではありません。さらに、色をどのくらい鮮やかに表示できるかの指標であるカラースペースに関しては、テレビ放送の規格であるBT.709を超える領域をカバーする製品や、DCI-P3をほぼ100%カバーする製品も増えています。

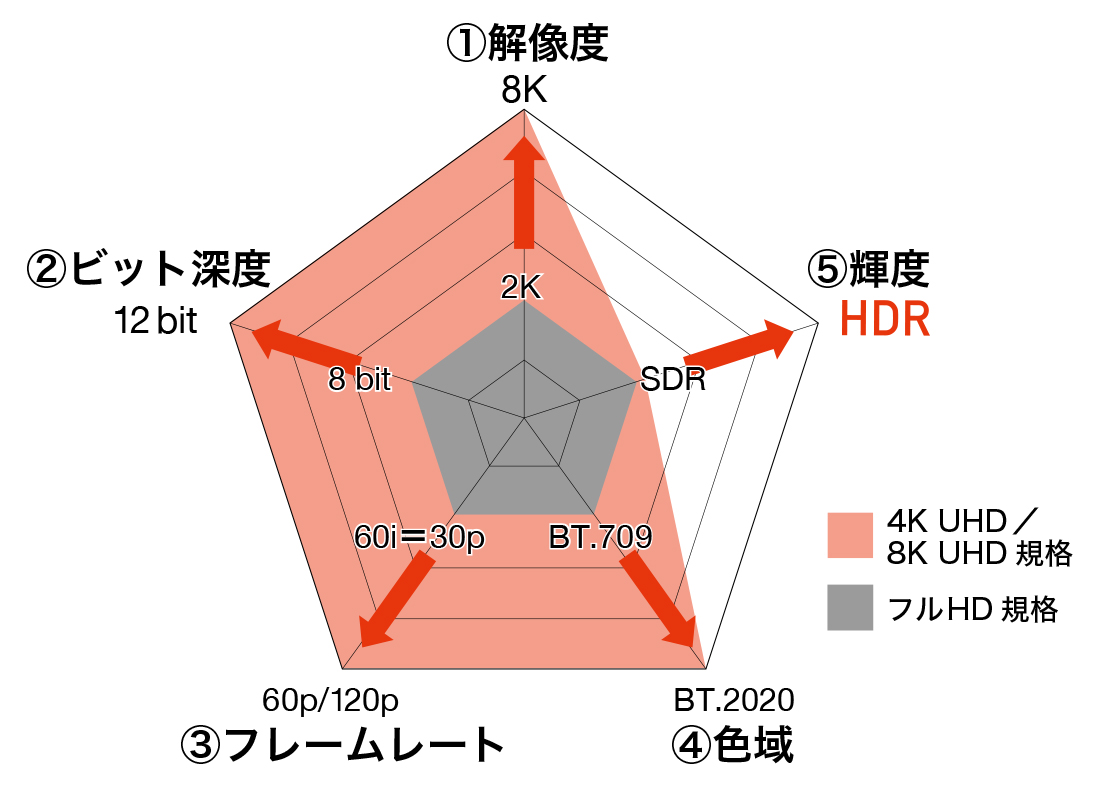

高画質をかなえる5つの要素

上の図のように、映像のフォーマットは5つのキーワードごとに個別もしくは協調しながら拡大してきています。これまでは輝度以外のキーワードが注目されてきましたが、ここにきて最後の5番目のポイントである輝度が注目されています。それがHDR化です。これは私の主観ではありますが、HDR対応したモニターでの表示は、その他のキーワードに比べて効果がわかりやすいと考えています。4K解像度は精細に映像を表示するためには欠かせないものの、表示機器の物理的なサイズや視聴位置などによって効果がわかりにくいものでした。その点、HDRは誰が見ても映像の明るい部分は眩しく表示されるので、明らかにこれまでとは違った表示に見えるのではないでしょうか。

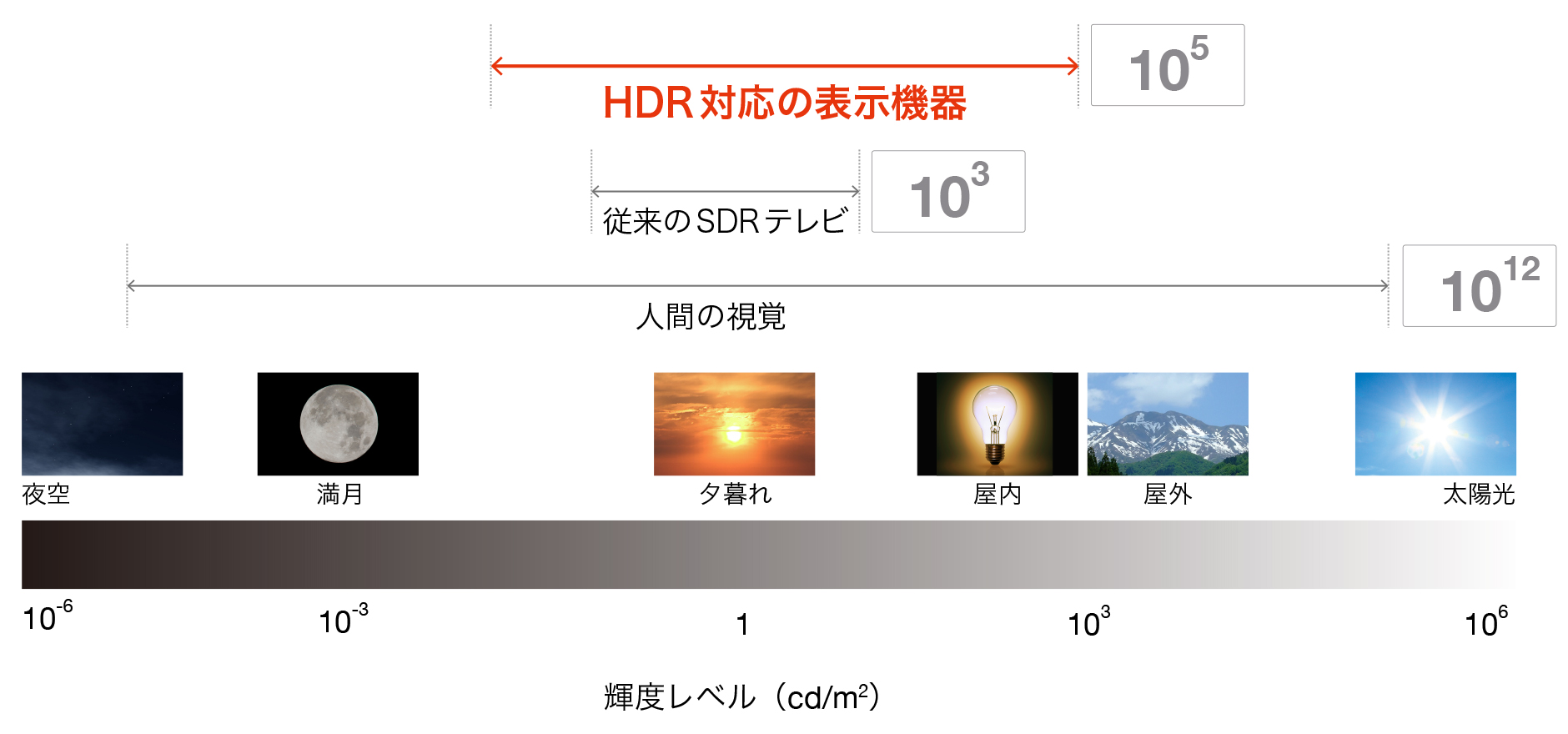

EIZOのWebサイトの「よくわかる、HDR徹底解説!」に書かれているように、人間の視覚で判別できる明るさの範囲(ダイナミックレンジ)は、10の12乗と言われています。それに対して、従来のテレビは10の3乗でした。数字で見るだけでもあまりにも開きが大きすぎます。HDR対応の表示機器では10の5乗まで拡大すると規格では定められています。HDRでも人間が目視で見える光の範囲を全部カバーすることはできないものの、映像コンテンツの表示を考えると、全域をカバーすることは必須ではないと言えます。特にハイライト側はある程度の輝度で表示できれば十分なのです。なぜなら、例えばドラマなどで画面に映る被写体でハイライトが多い部分があると、それこそサングラスが必要になってしまい、ゆっくりと鑑賞するどころではないからです。

さまざまなダイナミックレンジ(イメージ図)

HDRで表現する利点

以下の二つの映像は、同じ素材からハイライト寄りとシャドウ寄りに明るさのレンジを調整した結果です。このように、従来のSDR~スタンダード・ダイナミック・レンジ~では、室内と屋外の両方の部分を適度に見やすく表現することが困難です。ハイライト寄りにすると、人物の顔は暗すぎて表情が認識できなくなり、顔に重きを置いてシャドウ寄りに調整すると屋外のハイライトが飛び過ぎてディティールが隠れてしまいます。

ハイライト寄り

シャドウ寄り

HDRでは、このような従来のSDRでは難しかった表現でも、両立して表示できる可能性が高まります。さらにHDRでは、シャドウ領域の階調表現が、SDRよりも細かく表現できるようになっています。人間の視覚の特徴では、明るい部分よりも暗い方がその違いを判別しやすくなるため、人間が鑑賞するためのモニターでは理にかなった特徴と言えます。

二つのHDR規格

映像のダイナミックレンジ拡張の取組みは、映画とテレビという二大メディアがそれぞれ異なる研究を進めてきました。

■HDR:PQ方式、HLG方式の特長

| PQ (Perceptual Quantization) | HLG (Hybrid Log Gamma) | ||

|---|---|---|---|

| 用途 | Web配信、映画 | 放送、ライブ中継 | |

| 特長 | 人間の視覚特性に基づく新たなガンマカーブ | SDRテレビと互換性のあるガンマカーブ | |

| 輝度値の扱い |

|

相対値で扱うため、表示デバイスによって変動 | |

| 黒レベル | 0.005cd/m2以下 | 0.005cd/m2以下 | |

| 提案団体 | Dolby | BBC/NHK | |

| 関連規格 | SMPTE ST 2084、ITU-R BT.2100 | ITU-R BT.2100 | |

以前から映像業界では、さまざまなフォーマットが一本化することは少なく、複数のフォーマットが混在し、制作者を困らせてきました。HDR規格においてもその事情は変わっていません。初期には上記以外にも候補になる規格はあったものの、今では二つの流れに収束したと言えるでしょう。

PQ方式は、映画をメインのターゲットに据えて、その鑑賞のために理想的なHDR規格策定を進めた結果です。一方でHLG方式は、スポーツ中継などのライブ放送でも対応できるようにした点と、従来のSDRも同時にHDR配信でカバーしたいとの目論見があったように私は受け止めています。

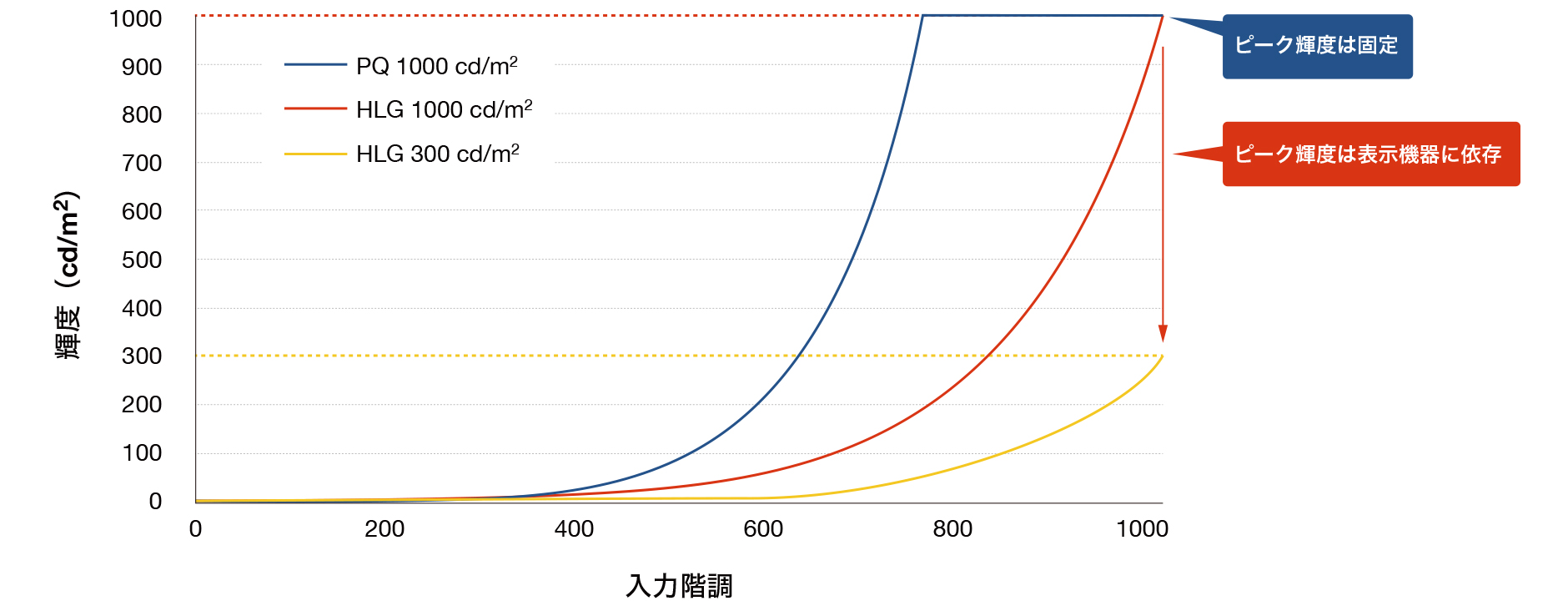

HLG方式はSDRとの両立を目指し、HDRコンテンツだけを制作しておけばHDR/SDRどちらの表示デバイスを使っていても、映像の見え方は両立できることを目指しました。しかし、番組をHLG方式で制作した方に話を聞くと、そのような理想は実現せず、HDRとSDR二つの番組を完パケしたとのことでした。さらに、HLG方式では最大輝度の規定が規格書の中にはなく、表示した時のデバイスに依存するという、制作者から見ると曖昧に感じる面も理解を困難にしている現状があります。

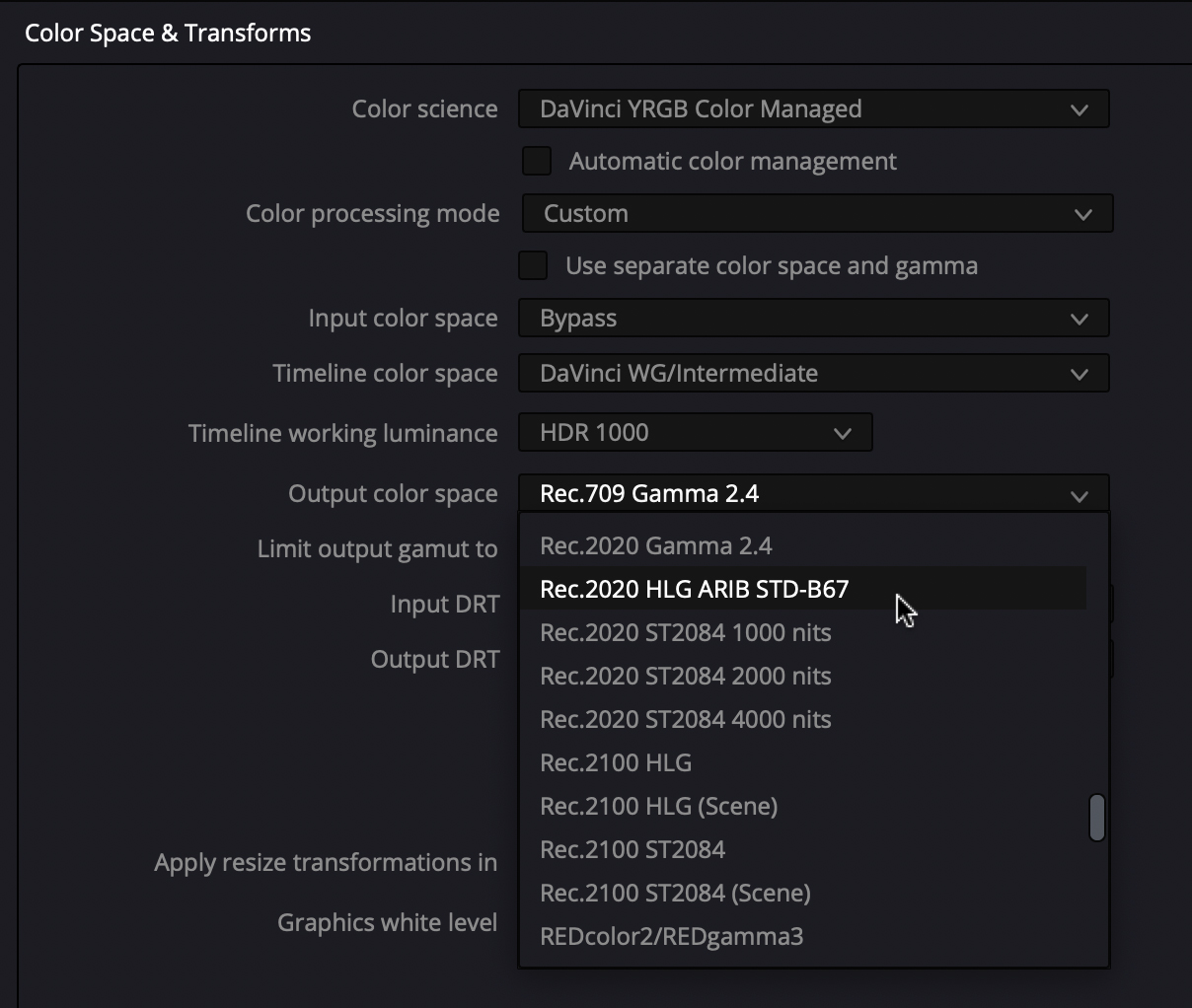

二つのHDR規格というユーザーから見ると混沌としているように見える制作事情ではありますが、実制作で使用するカメラ、ソフトウェア、表示機器などは、既にHDRに対応しているものも多く存在しています。また、下記のDaVinci Resolveのように、PQ方式やHLG方式の細かな規格にも柔軟に対応しているケースも見受けられます。EIZO製品では、最上位機種のColorEdge PROMINENCEを筆頭に、HDRに対応したラインナップも充実しています。

DaVinci Resolve設定画面

HDR規格理解への二つの要素

|

HDR規格への理解を深めるためのポイントとしては、まず、表示機器での輝度レベルの扱いがあります。それがいわゆるガンマ設定の考えに通じています。伝達関数~Transfer Function(TF)~と呼ばれることもありますが、制作者から見るとカメラやソフトウェアの内部処理や、モニターでのガンマの取扱いだと理解しておけばよいでしょう。もう一つのポイントが、カラースペースです。PQ方式とHLG方式で規定されているカラースペースは、BT.2020です。 |

|

HDR:PQ方式、HLG方式ガンマカーブの違い

ガンマについての基礎知識

今回の連載記事では、HDRへの入口として抑えておきたい点にスポットを当てて解説しています。まずは、HDRの外堀を埋めたい意図があります。次回以降への予習のような意味も含めて、改めて映像のガンマ処理について解説したいと思います。これは、HDR処理でも欠かせない輝度の表現に関係するためです。ガンマと並列で表記されることも増えている、Transfer Function(TF)についても理解を深めておきましょう。

ガンマカーブ

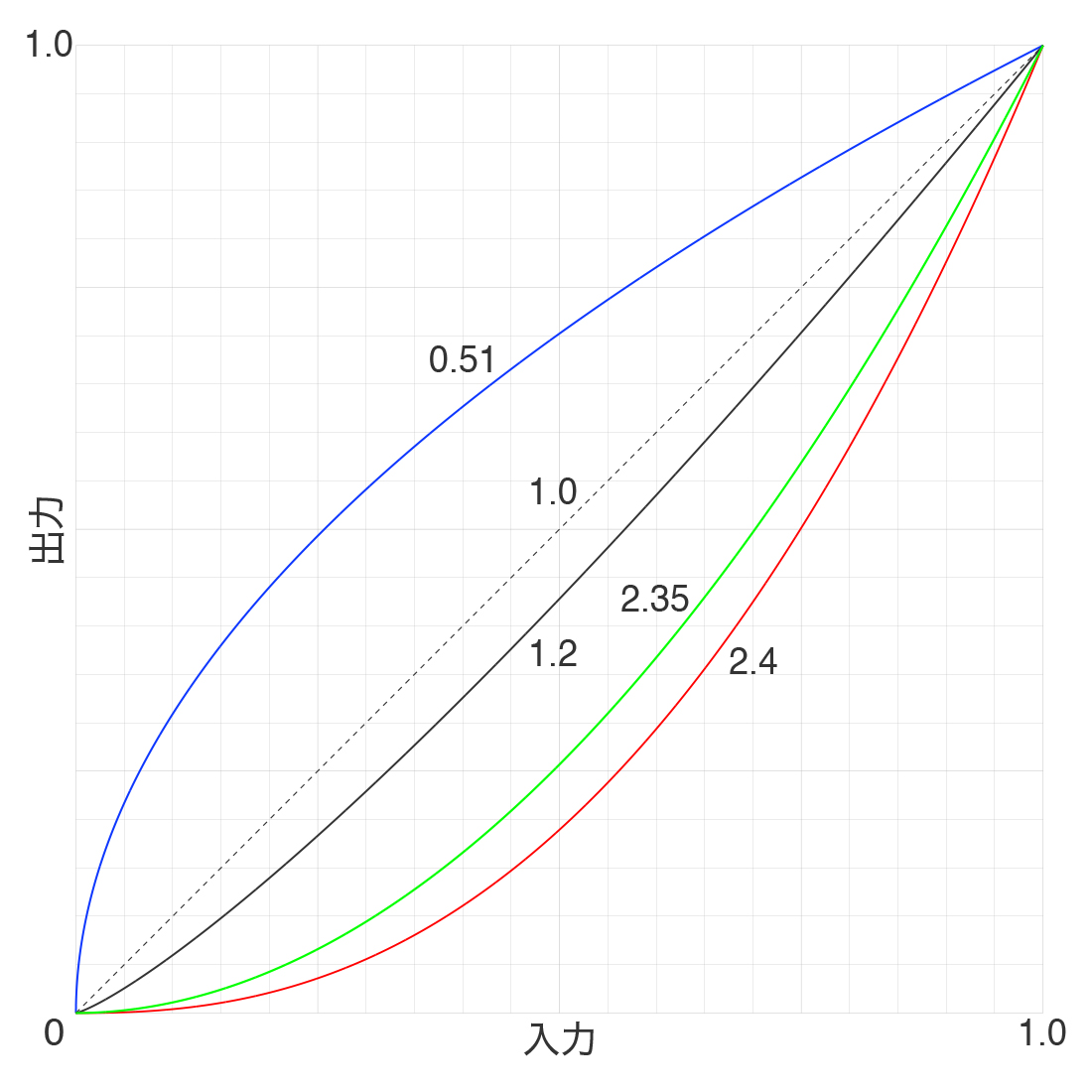

テレビ放送が始まって家庭に普及した昭和の頃は、テレビ受像機にはブラウン管が使われていました。この表示では、明るさの特性がリニアから見ると下側に膨らんだ特性で、ガンマ値は2.35でした(図の緑のカーブ)。テレビのモデルが異なってもこの特性が同じだったので、ブラウン管全般にガンマ特性が同じ2.35だったわけです。ブラウン管の特性のままで映像を表示するとやや暗めになってしまうため、信号処理全体的には約1.2あたりのガンマ値が理想的であると研究されていました。

ガンマとは、上図のように入力信号の指数部の値のことを意味します。システム全体のガンマ値はカメラのガンマ値とモニター表示のガンマ値の掛け算で求められます。理想的なシステムガンマが1.2で、ブラウン管のガンマ値が2.35固定なのであれば、自動的にカメラのガンマ値を0.51にする必要がありました。

この時のカメラガンマのことを、光から電気信号に変換するため、Opto-Electronic Transfer Function(OETF)と呼びます。これに対して、モニター側は、電気信号から光に変換するため、Electro-Optical Transfer Function(EOTF)と呼びます。システムガンマとは、カメラで撮影する光を入口にして、モニターで表示した結果の光を出口とするので、Opto-Optical Transfer Function(OOTF)と呼びます。これらの3つのTFは入力信号の指数部になり、掛け算の結果です。

HDRの特徴を大きく左右するガンマ特性は、上記のようなTransfer Functionを利用していますが、その詳細は次回の記事で詳しく解説します。

カラーワークフロー連載の最新記事をいち早くお知らせするメールマガジンを発行しています。登録はこちらから

|

Webセミナーのお知らせ

|

|

筆者紹介|山本久之 |

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師