第1回 そのモニターの色、正確ですか?

はじめに

みなさんはじめまして。テクニカルディレクターの山本久之です。今月から隔月連載で、映像制作に役立つ技術的な知識を解説することになりました。よろしくお願いします。私はこれまで主に、ワークフローの中ではポストプロダクションに位置する、 |

|

コンピュータモニターの課題言うまでもなく、今や映像制作の処理においてコンピュータやソフトウェアの占める部分は、どんどん拡大するばかりです。もしあなたに大きな製作予算があり、フィルムで撮影してフィルムで上映するようなプロジェクトに携わることになったとしても、これは例外ではありません。フィルム撮影とフィルム上映は、歴史あるアナログ技術ではありますが、それに挟まれたDI(Digital Intermediate)の部分はデジタル化されています。そして、コンピュータの数だけ、その結果を確認するためのモニターが存在します。この、コンピュータモニターの色表現については、映像制作者はこれまで無頓着だったことを皆反省するべきだと思っています。これは私自身の自戒を込めた考えです。 |

| 特にテレビ番組やテレビで放映するCMの制作に関わってきた者からすると、その経験年数が長いほど、コンピュータモニターへの「諦め」は強いと思います。テレビの制作業界には伝家の宝刀「マスターモニター」があります。このマスターモニターと呼ばれるモニターは、最終色確認用途に信頼が厚く、放送局だけではなく後処理の工程でどこでも目にする高価なモニターです。色の再現には定評と実績があり、これで見える色が常に正確と言われてきました。この時代は比較的長く続いていましたが、2000年以降、制作工程でデジタル化が進んだことで、徐々にマスターモニターの存在意義と役割が変わりつつあります。制作しているコンテンツの展開先が、動画配信サービスやブルーレイディスクなど、テレビ放送に留まらないケースが増えていき、テレビ制作向けだったマスターモニターでは目的にマッチしなくなり始めたのです。 |

|

このような「マスターモニター離れ」によって、普段の制作で使っていたコンピュータモニターへの期待度が高まったのは自然な流れです。コンピュータモニターでもマスターモニターと同じようなクオリティを期待はしたものの、実際に使ってみると、その期待は簡単に裏切られてしまいます。この段階で制作者が至る回答は、コンピュータモニターとマスターモニターは「規格」が違うので色は合わなくて当然、という誤った解釈でした。2020年の現在では過去のこのような誤った解釈は修正され、比較的安価になったコンピュータモニターを実制作で正確に、そして賢く活用する時期に来ています。

BT.709規格とsRGB規格

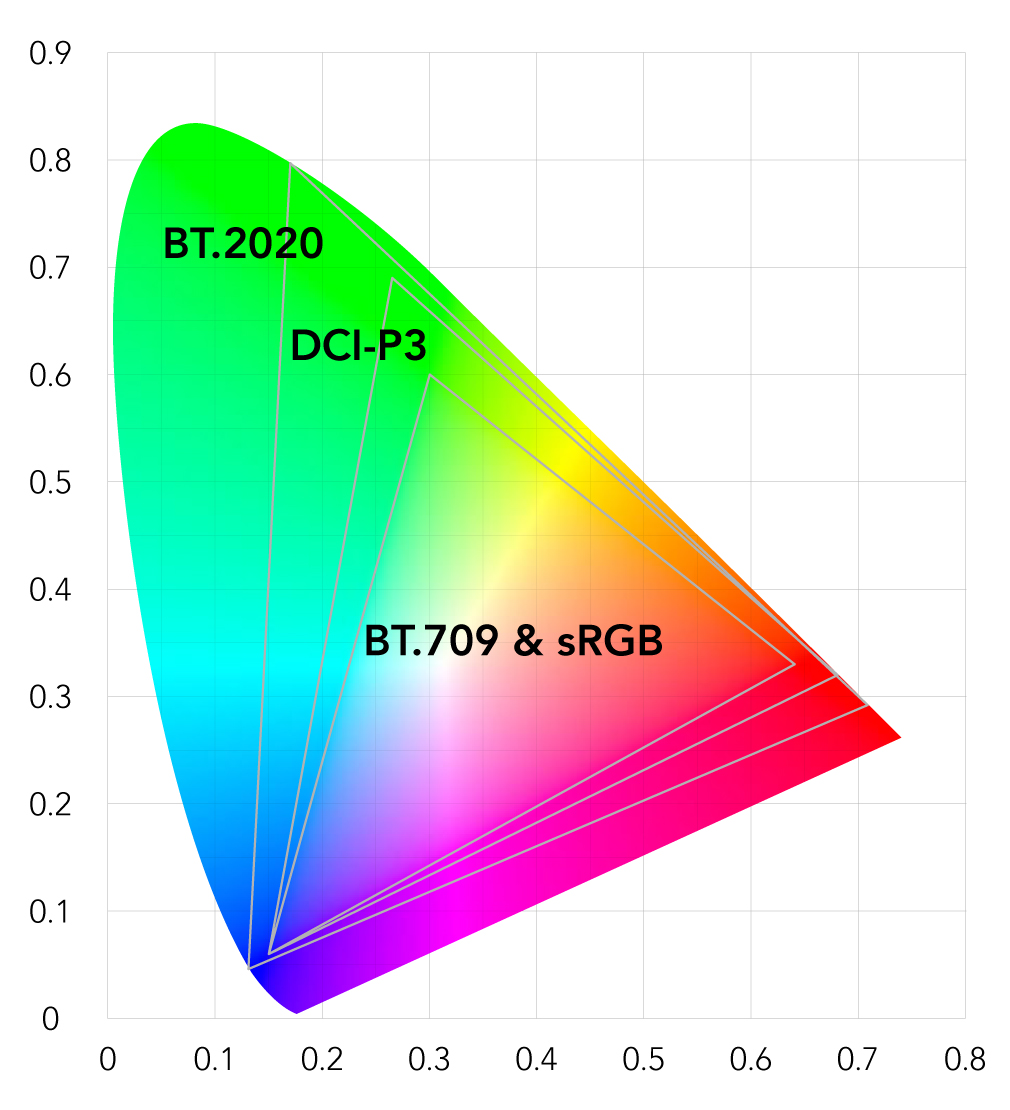

映像制作といえば、VTRを使ってビデオテープに記録していた時代がありました。その頃は目にすることはありませんでしたが、コンピュータで動画を当たり前に扱えるようになると、色の表現空間が技術解説の場で登場する機会が増えました。実を言うと私は古い映像技術者なので、CIE色度図を初めに見た頃はピンときませんでした。その後頻繁に出てくるようになって、重い腰を上げて理解を深めようと考えを変えた次第です。

人間の色に対する感覚は、まさに十人十色です。ひとによって異なる色に対する感覚をモデル化する試みは、今から100年近く前から進められていました。その結果策定されたのが色空間であり、馬蹄形と言われるあの色度図です(右図参照)。 |

- カラーワークフロー連載の最新記事をいち早くお知らせするメールマガジンを発行しています。登録はこちらから

|

Webセミナーのお知らせ

|

|

筆者紹介|山本久之 |

「後処理」を主戦場として仕事をしてきました。すでに現場での実務から距離を置いていますが、少し離れた場所から俯瞰して、ときには現場に出向いて、そこで汗する皆さんの背中を押す仕事をしています。具体的にはテクニカルサポートやコンサルティング、ときには実務もこなすこともあります。カバーできる分野は映像技術全般ですので、この連載では、現在課題になっているお困りごとや、この先登場する新技術への対応方法など、経験を活かした技術的な情報を発信していきます。

「後処理」を主戦場として仕事をしてきました。すでに現場での実務から距離を置いていますが、少し離れた場所から俯瞰して、ときには現場に出向いて、そこで汗する皆さんの背中を押す仕事をしています。具体的にはテクニカルサポートやコンサルティング、ときには実務もこなすこともあります。カバーできる分野は映像技術全般ですので、この連載では、現在課題になっているお困りごとや、この先登場する新技術への対応方法など、経験を活かした技術的な情報を発信していきます。 形のない「映像」を表現するモニター

形のない「映像」を表現するモニター

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師

テクニカルディレクター、日本大学藝術学部写真学科講師